雨の日や、寒い日、ちょっと外に出られない日。

そんな時、子どもと「何して遊ぼう?」って悩みませんか?

最近は、しっかりと学べて、親子で一緒に楽しめるカードゲームやボードゲームがたくさん!

勉強にもなるし、笑顔も増える😆

遊びながら「考える力」や「協調性」を育てられる。

ボードゲームやカードゲームは、そんな“学びの宝箱”✨

今回は、実際に子どもと遊んで感じた効果や、年齢別のおすすめゲームを紹介していきます🎲

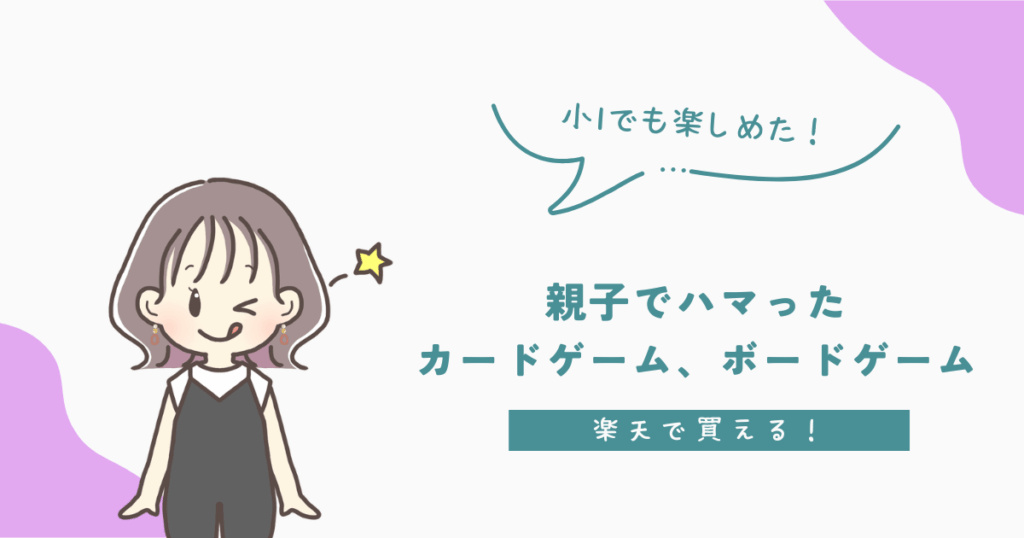

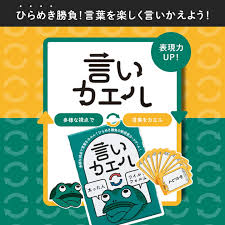

ひらめき勝負!言葉を楽しく【言いカエル】

🐸 言いカエル(いいカエル)とは?

「言いカエル」は、「ある言葉を“別の言い方”で言い換える」ことで遊ぶ言葉遊び系カードゲームです。

名前の“カエル”は、言葉を「変える」ことと、マスコット的に“カエル(frog)”をかけたダジャレになっています。

🎲 ゲームの基本ルール

- お題カードを1枚めくります。

(例:「おにぎり」「学校」「スマホ」など) - プレイヤーは、その言葉を別の言い方に言い換えます。

例:

- 「おにぎり」→「三角のごはん」

- 「学校」→「勉強するところ」

- 「スマホ」→「手の中のパソコン」 - 言い換えがおもしろい/うまい/想像力があると感じた人が勝ち!

(親役や全員の投票で評価します)

🧩 対象年齢・人数・時間

- 対象年齢:6歳くらい〜大人まで

- プレイ人数:2〜6人程度

- プレイ時間:10〜20分前後

- 発売元:株式会社アークライト(知育・ファミリーゲームとして人気)

💡 特徴・魅力ポイント

- ✅ 子どもの語彙力・発想力・表現力が自然に身につく

- ✅ 家族や友達と笑いながら言葉のセンスを競える

- ✅ 大人もつい唸る「なるほど!」な回答が出る

- ✅ カードを使うだけなので準備が簡単&おでかけにも便利

🌟 こんな人におすすめ

- 言葉遊びやしりとりが好きな子

- 国語や表現力を楽しく伸ばしたい家庭

- 家族や親子で笑いながら学びたいママ・パパ

可愛いポケモンで楽しく!ナインタイル ポケモンドコダ

🐸 ナインタイル ポケモンドコダ!とは?

人気の知育ボードゲーム「ナインタイル」が、ポケモンとコラボしたバージョン!

ピカチュウやイーブイなど、おなじみのポケモンたちが描かれたタイルを使って、

お題カードと同じ並びになるようにタイルを動かしたり、ひっくり返したりしながら遊ぶゲームです。

シンプルなルールながら、集中力・空間認識・判断力が試される、まさに“遊びながら頭を使う”ゲームです🎲

遊び方・ルールのポイント

- 各プレイヤーが自分専用の9枚のタイルを3×3に並べて準備。

- お題カードをめくり、そのお題通りになるようにタイルを 自由に動かしたり、ひっくり返したり して並べ替える。

- タイルの裏面と表面で違うポケモンが描かれていて、見た目ではわからない “ひっくり返す” 操作が鍵。

- 最初にお題通りに並べられたら宣言し、お題カードを獲得。これを繰り返していきます。

🌈 遊びながら学べるポイント

🧩 ① 空間認識力を育てる

タイルを見ながら「どこをどう動かせば同じ形になるか?」を考えることで、

自然と空間のイメージ力が育ちます。

パズル感覚で、頭の中で「ひっくり返したらどうなるか」を想像するのが脳トレにぴったり!

💡小学校低学年の「図形」や「位置」の理解にもつながります。

🧠 ② 判断力・瞬発力がアップ

お題を見てからタイルを動かすスピード勝負なので、

見て・考えて・手を動かすまでの反応がどんどん早くなります。

「考える→行動する」一連の流れが遊びの中でトレーニングできるんです。

💬 ③ 観察力と記憶力が磨かれる

タイルの表と裏で違うポケモンが描かれているので、

「このタイル、裏は何だったっけ?」と思い出す必要があります。

繰り返すうちに記憶力・観察力がしっかり伸びます✨

あのお菓子が!?【コアラのマーチ 神経衰弱カードゲーム】

概要とルール

内容:30種類の「コアラのマーチ」のキャラクター柄をカードにした神経衰弱ゲーム。

裏面デザイン:お菓子「コアラのマーチ」に近いイラスト、カードの形もお菓子を模してある仕様。

遊び方のバリエーション:基本は神経衰弱ですが、「かるた」や「ババ抜き」など別の遊び方も可能です。

対象:子ども~家庭向け、年齢幅広め。知名度の高いお菓子を題材にしているため、親子で取り組みやすい。

🐨 コアラのマーチで“あそび知育”♪

お菓子でおなじみの「コアラのマーチ」が、かわいいカードゲームになりました🍪

箱を開けると、見たことのあるコアラたちがずらり!

思わず「これ見たことある〜!」と子どもがニッコリする、親子で遊びやすい神経衰弱です。

でも、ただのカード遊びじゃないんです。

実はこのゲーム、**遊びながらいろんな力が育つ“知育あそび”**なんですよ😊

🧠 ① 記憶力&集中力がどんどんアップ!

神経衰弱といえば、めくったカードの場所を覚えるのがポイント。

どのコアラがどこにいたか思い出すことで、自然と記憶力が鍛えられます。

さらに、他の人の番のカードもしっかり見ておく必要があるので、

「集中して観察する力」もぐんぐんアップ。

ゲームを繰り返すうちに、子どもの集中時間が少しずつ長くなるのを感じます👀✨

👀 ② 似てるコアラで“観察力”トレーニング!

このカード、実はどれも微妙にポーズや表情が違うんです!

「え、これ似てるけど違う!」と気づくたびに、子どもの目がキラッ☆

「どこが違うかな?」「笑ってる?寝てる?」なんて会話をしながら、

観察力や比較する力が自然と身につきます。

💬 ③ 順番・ルールを守る力が育つ

遊びながら学べる大切なポイントがもうひとつ。

順番を守ったり、「次は〇〇ちゃんの番ね」と声をかけたり。

ルールを理解して、相手を待つ練習にもなるんです。

小さな子どもにとっては“待つ”って意外と難しい。

でもゲームを通して覚えると、楽しく身につきます😊

ゴミの分別を考える協力型カードゲーム【カードゲーム『poi』】

🎲 ゲーム概要

「poi(ポイ)」は、ゴミの分別をテーマにした協力型クイズゲーム。

子どもから大人まで一緒に、遊びながら環境や社会のしくみを学べる内容になっています。

ゲームの流れとしては、出題された“ゴミカード”が「このゴミはどの分別か?」をみんなで話し合って答えを出し、間違えるとライフが減る、10問正解できればみんなの勝利という構成です。

面白いのは、日本だけでなく「北京」「ニューヨーク」「ベルリン」といった他国の都市でのゴミ分別ルールもカード裏に書かれていて、世界との違いを比較できる点です。

🧠 ① “分別”という日常から学びのきっかけに

ゴミを「燃えるゴミ」「資源ゴミ」「プラスチックゴミ」などに分けるルールって、家庭でも習慣に近いものですよね。

このゲームでは、ただ「何ゴミ?」と答えるだけでなく、「その理由は?」「この国ではどう?」という議論が自然と生まれます。

「明日から袋を出すとき、このゴミはどう分けるかな?」と子どもが考える機会が増えるのも嬉しいポイント。

🌍 ② 世界に目を向ける機会に

カードに登場する都市が4つあり、それぞれゴミの分別が少しずつ異なります。

「日本ではプラスチックゴミだけど、アメリカでは別扱いなんだ!」という発見が、地理や文化への興味も引き出してくれます。

遊びながら「国が変わればルールも変わる→どうしてだろう?」という視点が育ちます。

🗣 ③ 会話が生まれる&協力する力

「どう思う?」「これかな?」「いや、こっちじゃない?」と、答えを作る前にみんなで話し合います。

出題者と回答者、という役割もあるので、順番を待つ・意見を言う・決めるというプロセスの中で、コミュニケーションや協力の力も育ちます。

兄弟で遊ぶとき、ママパパと遊ぶとき、会話が自然と広がるのが魅力です。

👀 ④ 観察&推理力がぐんと伸びる

中には「なんでこれがその分別なの?」という少しひねったお題もあります。

出題カードを見て、どの分別カードの上に置くか、チームで考える。そのとき「この素材だから?」「この国のルールだと?」と色々な視点を検討できます。

遊びながら“なぜこうなるのか”を考えるクセをつけると、国語や理科など授業での“理由を説明する力”にも繋がります。

💡 ⑤ ちょっとの時間で遊べる&家庭に取り入れやすい

所要時間が15分ほどという短さもいいところ。子どもが「ちょっと遊びたい!」と言ったとき、サクッと遊べます。

夜のリラックスタイム、週末のちょっとした空き時間、雨の日のおうち遊びにちょうど良い。

ゲームを通じて「ゴミ=ちゃんと分ける」という習慣も自然に生活に入ってくる…そんな効果も期待できます。

6歳からでも元素記号を学べる!【アトムモンスターズ】

ゲーム概要🎲

「アトムモンスターズ(通称“アトモン”)」は、目には見えない“原子”や“分子”をキャラクター化して、子どもでも楽しく化学に触れられるように設計された知育カードゲームです。

① 神経衰弱ルール

- 順番にカードをめくり、たとえば「炭素+酸素+酸素」で“二酸化炭素”が合成できる組み合わせを見つけたらそのセットを取れます。

- 合成できないならカードを元に戻し、次の人の番。

- 手番を重ねて遊び、最も多くカードを集めた人が勝ち、など。

② 元素バトルルール - 自分の手札(原子カード)を使って“分子カード”を作り、それを出して対戦相手とバトルをします。

- 分子カードには「このカードは〇〇+〇〇でできている」といった情報が記されています。

- 例えば「水素+酸素+酸素=水分子」という組み合わせを理解しながら遊びます。

- 戦略性も出てくるため、小学校中学年〜も楽しめます。

🧪 ① 化学・元素への興味・きっかけづくり

「炭素」「酸素」「分子」…なんだか難しそうな言葉も、ゲームの中で「この原子を組み合わせたらこの分子になるんだ!」という体験を通じて自然に覚えられます。

理科が苦手になりがちな子でも、“遊び”として入れることで、「もっと知りたい!」という好奇心が芽生えやすいです。

🧠 ② 記憶力・組み合わせ力の育成

神経衰弱ルールでは、カードの位置を覚えて「どこにあったか」「どの原子だったか」を思い出す必要があります。

それに加えて「この2つの原子を組み合わせたらこの分子になる」という組み合わせのルールを覚えておくことで、記憶力+論理思考力が育ちます。

👀 ③ 比較・観察力が育つ

カードには原子・分子それぞれ特徴が描かれていて、「これは水素だから枚数多め」「これは鉄だから少なめ」など、違いに気づく観察力が活かされます。

遊びながら「なんでこの分子になるんだろう?」と考えることで、“理由を考える力”も少しずつ育ちます。

分数を視覚で理解できる!【分数職人】

🎲 ゲーム概要

「分数職人」は、算数、とくに「分数」が苦手になりがちな小学生のために作られた知育カードゲームです。

- 対象年齢:小学生〜大人(分数の基本がわかると遊びやすい)

- プレイ人数:2〜4人

- プレイ時間:約10分前後。短時間でサクッと遊べる設定です。

- 内容と流れ:

- カードを手札に持ち、青サイコロ・赤サイコロを振ります。青=分子、赤=分母。

- 出た分数になるように、手札のカードを組み合わせて「分数」を作ります。通分・約分もOKです。

- どんどんカードを出して、山札を先に無くした人が勝ち!

- つまずきやすい「分数」の感覚を「遊びながら触れる」ことを目的にしています。

🧠 ① 分数が「感覚」でわかるようになる

「分数」というと、「2/3ってどういう意味?」と感じる子も多いですが、ゲームで「分子・分母をサイコロで出して、手札で作る」という流れを繰り返すことで、数字の意味や“どんなときにどう使うか”が自然と身につきます。ゆるふわ中学受験記

勉強っぽくなく、“遊び”として取り入れられるので、算数が苦手なお子さんにも入りやすいです。

👀 ② 組み合わせ・通分・約分の基礎を遊びながら

手札のカードを使って「この数字どうしようかな」「このカード出したらこの分数になるかな」と考えることで、通分・約分、大小比較など、少し難しめの分数の基礎的な考え方が遊びながら育ちます。ゆるふわ中学受験記+1

「勉強してる感」が少ないので、子どもがあれこれ試しながら楽しめるのが魅力です。

🤝 ③ 親子/兄弟でコミュニケーションが広がる

ルールはシンプル(サイコロ振って、カードを出す)なので、ママやパパ、兄弟姉妹と一緒に「どうする?」「あ、そう来たか!」と笑いながら遊べます。レビューでも「家族で盛り上がった」という声が多いです。アメーバブログ(アメブロ)+1

「分数」と聞くと構えがちですが、このゲームならおうち時間に自然と会話が生まれます。

🧩 ④ ゲーム感覚で“挑戦・達成感”を味わえる

カードを順番に出し、山札がなくなった人が勝ちというゴールがあるので、子どもが「もう少しで勝てそう!」とか「次こそ!」という気持ちをもって取り組めるんです。レビューによると、苦手意識があった子でも「またやる!」と言い出すようになったという声も。コエタス+1

達成感があるのは学びにはとても重要です。

🌟 ⑤ “算数=難しい”というイメージを変えるきっかけに

「分数は苦手」「算数に時間かかる」というお子さんの壁を、“遊び”という形で突破できます。開発者自身が「算数のつまずきやすい部分=分数」に注目して作ったゲームです。まいクラウドファンディング+1

ママとして、「勉強しなさい!」ではなく、「ちょっとゲームしよっか」と言えるのは、気持ちもラクだし子どもにも負担が少ないです。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c7f9999.b39a29c6.4c7f999b.458f0bc3/?me_id=1429758&item_id=10000010&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fjoy-store0316%2Fcabinet%2Fitem%2Fjoy_009%2Fiikaeru_01.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1963f9cd.67f4edec.1963f9ce.abeb9f78/?me_id=1213310&item_id=20525740&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2262%2F4571394092262_1_2.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4dfaf7f1.a6462419.4dfaf7f2.24f3c888/?me_id=1251021&item_id=10005611&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fk-daihan%2Fcabinet%2Fgazou2%2F1021009.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/27735671.046bf0b0.27735672.ffb84199/?me_id=1252437&item_id=10001422&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmainichigenki%2Fcabinet%2Ffree%2F2025_10001422.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4dfb0893.c4c797e5.4dfb0894.7ea61d92/?me_id=1386544&item_id=10000001&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftanquest%2Fcabinet%2Fatomon_shohin01%2Fatomon3.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c7f9999.b39a29c6.4c7f999b.458f0bc3/?me_id=1429758&item_id=10000000&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fjoy-store0316%2Fcabinet%2Fitem%2Fbunsu%2Fbs_01_thumb.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)